皆さん、こんにちは(^^)

百年整体葛西院です✨

「うちの子、朝起きられなくて…」

「学校に行きたい気持ちはあるみたいだけど、体が動かないみたいで」

お子さんのこんなお悩みはありませんか?

もしかすると、それはただの「サボり癖」や「甘え」ではなく、

「起立性調節障害」という体の不調が関係しているかもしれません!!

聞き馴染みのない言葉だと感じた方も多いのではないでしょうか。

というわけで、今回は「起立性調節障害」についてお話したいと思います。

起立性調節障害とは?

起立性調節障害は、主に小学生から高校生くらいの成長期の子どもに多く見られる自律神経の乱れによる体の不調です。

特に

・朝起きるのがつらい

・立ち上がるとフラつく

・頭痛や吐き気がある

といった症状が出やすく、

「怠けているように見える」ことが多いため、

親御さんや先生など周囲の理解が得られにくいのが現状です。

自律神経ってなに?

私たちの体は、「交感神経(活動する神経)」と「副交感神経(休む神経)」という2つの自律神経によって、心臓の鼓動、血圧、体温、消化、睡眠などのリズムが保たれています。

起立性調節障害の子どもは、このバランスが乱れることで、

・朝は副交感神経が優位すぎてなかなか目が覚めない

・立ち上がったときに血圧がうまく上がらず、めまいや立ちくらみが起きる

・胃腸の働きが低下して食欲不振や腹痛が起きる

といった症状を日常的に感じています。

どんな症状があるの?

個人差はありますが、代表的な症状には以下のようなものがあります。

・朝起きられない(登校できない)

・立ちくらみやめまい

・頭痛・吐き気

・食欲がない、腹痛

・全身のだるさ・疲れやすさ

・授業中や体育のあとにぐったりする

・午後になると元気になる

これらは病院で検査しても異常が出にくいため、「精神的な問題では?」と誤解されることもあります。

なぜ起きるの?

はっきりした原因はまだ解明されていませんが、以下のような要因が関わっていると考えられています。

・成長期における自律神経のアンバランス

・ストレスや緊張(学校生活、家庭内の変化など)

・生活リズムの乱れ(夜更かし、運動不足など)

・体のゆがみ

特に思春期の子どもは、身体も心も大きく変化する時期。

その中で自律神経のコントロールが追いつかず、体調不良として現れてしまうのです。

親御さんがしてあげられること

起立性調節障害は、本人の「気持ちの問題」ではなく、体の中で本当に起きている問題です。

「やる気がないんじゃない?」という一言が、子どもにとっては深い傷になることもあります。

大切なのは、まず「理解してあげること」。

また、生活リズムや心身のケアについて親としてもできるサポートがたくさんあります。

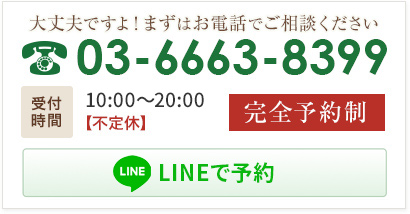

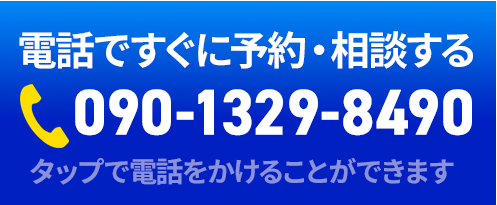

お子さんの体調が心配で、どこに相談していいかわからないという方は、ぜひ一度ご相談ください。

当院では、お子さんの成長期に合わせた優しい施術で、改善に向けて全力でサポートします。